Workshop-Recap: Erinnerung und kulturelles Erbe

Erinnerung und kulturelles Erbe

Vom 4. bis 5. November 2022 fand der Workshop zum Thema „Erinnerung und kulturelles Erbe“ in den Räumen der Universität Mannheim, im MARCHIVUM, bei einem Rundgang durch die Stadt Mannheim, sowie im Neckarstädter Aufnahmestudio des bermuda.funks im Alten Volksbad statt.

An zwei Tagen beschäftigten sich die Teilnehmenden mit der Vergangenheit und Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Kolonialismus in Mannheim und tauschten sich in der Gruppe über Kenntnisse und Erfahrungen aus. Insbesondere die Zusammensetzung der Gruppe aus Mannheiner Studierenden, Seniorenstudierenden und Austauschstudierenden bot einige bereichendernde Perspektivwechsel auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle auch bei allen Kooperierenden bedanken, die uns sowohl während der Vorbereitungsphase als auch in der Umsetzung tatkräftig unterstützt und den Workshop so spannend und informativ gemacht haben.

Programm

- Führung durch das MARCHIVUM und Recherche mit den Datenbanken

- Podiumsdikussionen mit Mannheimer Historiker*innen und Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher Organisationen

- Postkolonialer Stadtrundgang durch Mannheim mit Aktivist und Referent Sefa Yeter

- Kennenlernen des freien Radios bermuda.funk

- Abschlussreflektion

Im Marchivum

Auftakt

Ausganspunkt für den Auftakt des Workshops war der 5. Stock des Marchivums, mit einem weiten Blick auf die Stadt Mannheim, die den topografische Achsenpunkt der Workshopreihe bildete. Eingeführt hat Aline Schmidt mit einer Vorstellung des Projekts Shifting Perspectives und dem Programm der kommenden Tage.

Auf dem Tagesprogramm standen:

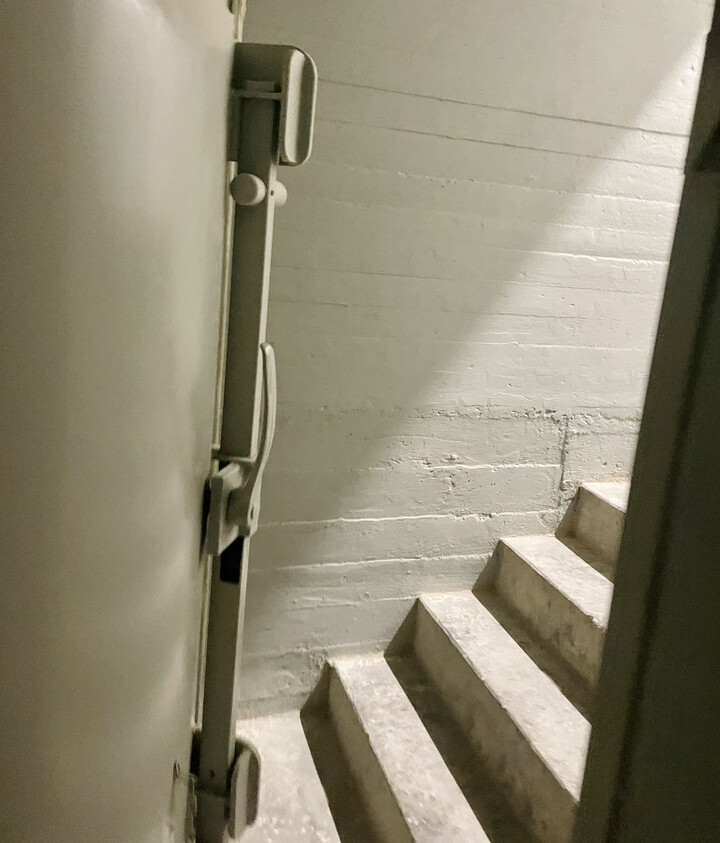

- eine Führung durch das Marchivum-Gebäude, einem ehemaligen Hochbunker

- eine Einführung in die Recherche mit den Datenbanken des Marchivums

- eigene Recherche nach bestimmten Fragen und anhand von Leitfragen

- Austausch über die Ergebnisse und Zusammenfassung für den Tag

Was wissen wir?

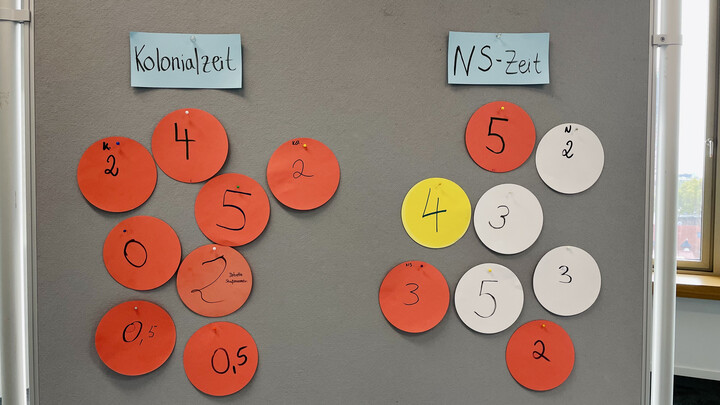

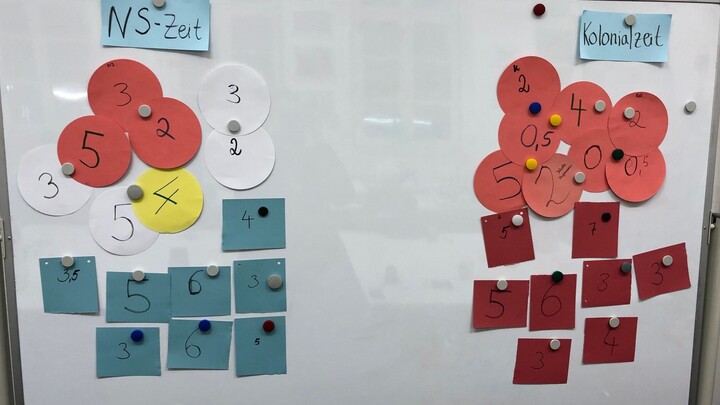

Um die Fortschritte des Workshops sichtbar zu machen, haben die Teilnehmenden zu Beginn ein Kenntnisbarometer erstellt. Jede*r Teilnehmende notierte wie er seinen oder ihren aktuellen Kenntnisstand über die koloniale und nationalsozialistische Vergangenheit Mannheims einschätzt. Im Abschlussplenum am nächsten Tag konnten die Teilnehmenden erneut das Barometer erstellen und im Gespräch darüber gemeinsam refletieren.

Führung durch das Marchivum

Während der Führung durch das Marchivum unter der Leitung von Dr. Anja Gillen und Elke Schneider haben die Teilnehmenden mehr über die Geschichte des Gebäudes erfahren, die Dokumentationsräume gesehen, aber auch Zutritt zu Räumen und Archivalien erhalten, die sonst nicht einfach so zugänglich sind, wie z. B. das älteste Ratsprotokoll der Stadt aus dem Jahre 1661!

Die Dokumentations- und Rechercheräume des Marchivums sind thematisch in zwei Teile geteilt: Zum einen gibt es eine Abteilung in der in Bauakten seit 1945 eingesehen werden kann. Dieser Teil ist allerdings Personen mit einer besonderen Genehmigung vorbehalten und wird vor allem von Architekt*innen und Baufirmen konsultiert.

Die andere Abteilung ist der Recherche historischer Dokumente und der Konsultation von Sekundärliteratur zur Mannheimer Geschichte gewidmet. Allerdings muss man für die Nutzung angemeldet sein und im Vorhinein einen Konsultationstermin vereinbaren. Außerdem sollte man auch vorab in Erfahrung bringen, z. B. durch eine Internetrecherche in den Datenbanken von zu Hause oder durch ein Telefonat mit den Mitarbeitenden des Marchivums, ob es überhaupt Material zum gewünschten Thema gibt. Viele Themen, die zwar mit Mannheim, aber auch mit der Kurpfalz zu tun haben, befinden sich im Generallandesarchiv. Gerichtsakten findet man außerdem auch nicht im Stadtarchiv, sondern in Karlsruhe, weil Gerichte der Landesbehöre unterstehen.

Besonders ins Auge fällt beim Marchivum die technische Ausstattung der Räumlichkeiten. Es gibt einige Computer sowie Smartboards. Es ist ein wichtiges Anliegen, möglichst viele der Dokumente zu digitalisieren, um sie besser aufbewahren und schützen, aber auch leichter konsultieren zu können. Zu diesem Zwecke befinden sich im Marchivum auch besonders leistungsstarke Scanner, die auch andere Institutionen gegen eine Gebühr nutzen können.

Bezüglich der Dokumente im Marchivum gilt es zu beachten, dass sie gesetzlichen Sperrfristen von 30 Jahren unterliegen. Dies bedeutet konkret, dass man z. B. städtische Melderegister bis 1909 problemlos konsultieren kann, für Akten jüngeren Datums hingegen ist eine Sondergenehmigung notwendig.Neues Gebäude, neue Pädagogik

Das Stadtarchiv Mannheim ist 1907 in N1 unter der Leitung Friedrich Walters gegründet worden. Im Zweiten Weltkrieg wurde es aber zerstört und mit ihm zahlreiche Archivalien, weshalb es im Bestand erhebliche Lücken gibt und Zeitungsausgaben aus der damaligen Zeit heute einer der Hauptpfeiler des historischen Bestandes sind.

2018 ist das Stadtarchiv Mannheim aus dem Collini-Center ausgezogen, da es dort mehrfach zu Wasserschäden gekommen ist, was für die Lagerung der empfindlichen Dokumente sehr ungünstig war. Der Oberbürgermeister hat als neuen Ort den ehemaligen Hochbunker in der Neckarstadt vorgeschlagen, welcher schon seit Jahren leer gestanden hatte und aufgrund der kühlen Temperatur und dunklen Räume besonders gut als Archiv geeignet war. Nach dem Krieg hatte der Bunker bis 1966 vor allem verwitweten Müttern als Wohnstätte gedient, besonders bequem und gesund war dies aber nicht. Nach 1966 wurde der Atombunker vor dem Hintergrund des Kalten Krieges dann zum Atombunker umgebaut, bis er 2017 eine neue Funktion bekam. Um genügend Platz für die Archivalien und Räume für eine geschichtliche Ausstellung zu schaffen, wurde das Gebäude um zwei weitere Stockwerke erweitert, ohne aber den Denkmalschutz außer Acht zu lassen. Der Bunker, der der größte Mannheims war und vor allem von 1940 bis 1943 intensiv genutzt wurde, sollte als historisches Gebäude erhalten bleiben und seine dunkle Vergangenheit durch einen Raum der Erinnerung, Aufarbeitung und Reflexion umgedeutet werden.

Seit 2021 gibt es nun die stadtgeschichtliche Ausstellung im Erdgeschoss zu der sich seit wenigen Wochen auch eine Ausstellung über die nationalsozialistische Vergangenheit Mannheims im zweiten Stock gesellt. Der Ansatz der Ausstellungen im Marchivum ist besonders am Digitalen orientiert, was bedeutet, dass man hier mehr digitale Dokumente als dreidimensionale und fassbare Objekte finden wird. Der Vorteil hierbei ist auch, dass Elemente schnell ausgetauscht werden können und die Ausstellung damit ständig aktualisiert und neu ausgerichtet werden kann. Außerdem verspricht man sich mit der Interaktvität der digitalen Plattformen, auch ein jüngeres Publikum leichter zu erreichen.Die Herkunft der Bestände

Über 13 km Akten verfügt das Marchivum, wenn man alle gefüllte Kartone nebeneinander stellt und jedes Jahr kommt ca. 1 km neue Akten hinzu. Zu diesem Bestand kommt das Marchivum auf verschiedenen Wegen. Zum einen geht es auf Privatleute zu und fragt nach Nachlässen. Dokumente erhält in der Regel das Marchivum, während konkrete Gegenstände eher an die Reiss-Engelhorn-Museen gehen. Zum anderen ist das Marchivum nach wie vor das Stadtarchiv und übernimmt jene Akten der Stadt, die diese nicht mehr braucht und die von den Archivaren für relevant erachtet werden.

Neben der Verwahrung und Digitalisierung der Archivalien werden vom Marchivum außerdem fachliche Stellungnahmen verlangt, wie z. B. erst vor einigen Jahren zur Umbenennung von Straßennamen – ein Thema, das ebenfalss im Kontext Mannheimer Kolonialgeschichte und NS-Vergangenheit Teil öffentlichen Diskurses ist.

„Vergessen, Verdrängen, Erinnern: Die NS-Opfer Mannheims“

Podiumsdiskussion im Fuchs Petrolub-Festsaal der Universität Mannheim

Teil des Workshops war auch eine Podiumsdiskussion am Abend des 4. November 2022, in der sich Mannheimer Historiker*innen und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und NGOs über verschiedene Opfergruppen der Mannheimer NS-Zeit austauschten. Es waren Expert*innen verschiedener Opfergruppen vertreten, die Einblicke in die Ausmaße der nationalsozialistischen Verfolgung in Mannheim gaben.

Eindrücke

Die Referierenden

Die Referent*innen

Prof. Dr. Angela Borgstedt, Professorin am Lehrstuhl für Zeitgeschichte des Historischen Instituts und Moderatorin des Abends. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich vor allem mit dem Widerstand im deutschen Südwesten. Seit 2011 ist sie die Geschäftsführerin der Forschungsstelle Widerstand gegen den Nationalsozialismus im deutschen Südwesten an der Universität Mannheim.

Dr. Sandra Eichfelder: Sie ist Geschäftsführerin des Universitätsarchivs und beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Vorläuferinstitution der Universität Mannheim, der Handelshochschule Mannheim (1907–1933) und deren nationalsozialistischer Vergangenheit.

Volker Keller: Der ehemalige Lehrer und Schulrektor beschäftigt sich schon jahrzehntelang mit der Mannheimer Stadtgeschichte und insbesondere mit der Kultur und Geschichte der jüdischen Gemeinde in Mannheim. 2021 erschien sein Band “Die Ostjuden in Mannheim. Migration in die Quadratestadt“.

Barbara Ritter: Sie ist langjähriges Mitglied und Vertreterin des gemeinnützigen Vereins „Arbeitskreis Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus in Mannheim“, der durch Recherche- und Aufklärungsarbeit die Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Justiz in Mannheim aufrecht erhalten will.

Postkoloniales Mannheim: Ein Stadtrundgang

Das Konzept

Postkoloniale Stadtrundgänge sind in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der Frage nach kolonialer Verantwortung und der Untersuchung strukturellen Rassismus aufgekommen und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Ziel der Stadtrundgänge ist es, zur Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte einer Stadt und deren bis heute andauerndes koloniales Erbe anzuregen. Oft sind ehemals koloniale Orte heute nicht mehr als solche sichtbar, deshalb möchten Stadtrundgänge die Bezüge zwischen Gegenwart und Vergangenheit wieder herstellen, um eine Kontinuität bewusst zu machen und zu betonen, dass sich der Kolonialismus vor allem in Herrschaftsbeziehungen und Strukturen manifestierte, die auch ohne konkrete Orte fortbestehen können. Eine große Mehrheit der städtischen Bevölkerung ist sich diesen Kontinuitäten nicht bewusst und nimmt sie kaum wahr. Ein Stadtrundgang füllt ehemals unbedeutende Orte wieder mit historischer Gewichtung.

Schillerplatz

Der Samstag startete mit einem postkolonialen Stadtrundgang durch Mannheim, der am Schillerplatz begann, wo ehemals das Mannheimer Nationaltheater stand. Hier erklärte Sefa Yeter, Bildungsreferent beim Stadtjugendring Mannheim, der die Rundgänge regelmäßig duchführt, dass rassistisches Denken schon bei den Aufklärern zu finden ist und dass diese Epoche auch ihre Schattenseiten hatte. In den 1782 uraufgeführten „Die Räuber“ von Schiller finden sich Passagen, die aus heutiger Sicht eindeutig als rassistisch einzustufen sind und eine Weltanschauung offenbart, in der struktureller Rassismus bereits angelegt ist. Sefa Yeter nennt den Begriff des kontrapunktischen Lesens, ein Begriff, den der Intellektuelle Edward Said formuliert hat. Bei einer kontrapunktischen Lektüre geht es darum, implizite im Text enthaltene Gegenpositionen auszumachen.

Zeughaus und Reiss-Engelhorn-Museum

Die zweite Station waren das nur wenige Meter entfernte Reiss-Engelhorn-Museum und Zeughaus, wo Sefa Yeter die Teilnehmende damit konfrontierte, dass das Reiss-Engelhorn-Museum auch ein Akteur des Kolonialismus war und in Kontakt zu Kolonialisten stand und explizit um die Beschaffung von Artefakten aus den Kolonialgebieten bat, wie Dokumente der Zeit zeigen. Bis heute lagern zehntausende von Artefakten, wie Alltagsgegenstände und Ritualobjekte, aber auch menschliche Schädel in den Räumlichkeiten deutscher Museen, die noch immer nicht zurückgegeben wurden, u. a. weil deren Herkunft bis heute ungeklärt ist. Im Zusammenhang damit ist heute das Feld der Provenienzforschung sehr wichtig geworden, welche untersucht, wie Gegenstände gesammelt und erworben wurden und wie sie in Museen gelangten. Die Aufarbeitung der Herkunft solcher Artefakte hat in Mannheim durch die Arbeit des togoischen Kulturwissenschaftlers und Provenienzforschers Oussounou Abdel-Aziz Sandja im Reiss-Engelhorn-Museum zwar bereits angefangen, doch geht es nur langsam voran, unter anderem weil es an Geld und geschultem Personal fehlt.

Theodor Bumiller-Haus

Bumiller-Haus

Der nächste Halt war D 7, 5, wo das sogenannten Bumiller-Haus steht. Diese Villa im klassiszistischen Stil wurde 1833/

1834 erbaut und später von der Witwe Cäcilie Hortense Bumiller gekauft, die sie ihrem Sohn Theodor nach dessen Hochzeit überließ. Theodor Bumiller war verheiratet mit der Tochter der Unternehmers Heinrich Lanz und studierte u. a. an der Universität Heidelberg. Mit dem Namen Theodor Bumiller verband man in der Regel das Bild eines Abenteurers und Pioniers. Dieses idealisierte Bild wurde aber korrigiert, als man sich erstmals auch mit seiner militärischen Vergangenheit beschäftigte. Nach seinem Militärdienst trat er als Freiwilliger in die Truppe von Herrmann von Wissmann ein und reiste in die deutsche Kolonie Ostafrika. Als Teil Wissmanns Truppe war Bumiller an gewaltsamen Niederschlagungen der rebellierenden lokalen Bevölkerung beteiligt und brachte im Rahmen seiner Eroberungszüge zahlreiche Artefakte mit nach Mannheim, um die er gebeten wurde, damit sie hier ausgestellt werden können.

Das ehemalige Apollo-Theater

Das ehemalige Apollo-Theater in G 6,3 bestand von 1898 bis 1935.

Auch das Theater war ein Ort, an dem der Kolonialismus bis nach Deutschland reichte. 1905 veranstaltete Anna Reiß, Schwester des Unternehmers Carl Reiß, einen Liederabend, dessen Erlös „notleidenden Soldaten“ in Deutsch-Südwestafrika zu Gute kommen sollte. Dass diese Soldaten auch einen Völkermord an der einheimischen Bevölkerung verübt haben, wurde bei der Benefizveranstaltung und auch Jahrzehnte darüberhinaus ausgeblendet.

Der Wasserturm

Das Abessinier-Dorf

Die letzte inhaltliche Station war der Wasserturm.

Hier fand 1907 anlässlich des 300-jährigen Stadtjubiläums eine große Kunst- und Gartenbauausstellung mit Vergnügungspark statt. Wichtiger Teil dieser Ausstellung war die sogenannte „Völkerschau“ in Form eines „Abessinier-Dorfes“.

Völkerschauen etablierten sich im 19. Jahrhundert in Europa und den USA zu einer Massenattraktion und bestanden in der Zurschaustellung anderer, als exotisch wahrgenommer Ethnien mit dem Ziel, koloniale Strukturen und Weltbilder, denen die Überzeugung von der eigenen kulturellen, Überlegenheit zugrunde lag, zu festigen und koloniale Vorhaben zu legitimieren. Dazu arbeiteten Völkerschauen bewusst mit Gegensätzen, welche die dargestellten Menschen als „anders“, „barbarisch“, „unterlegen“ konnotierte, im Vergleich zu den Besuchenden, welche einer Rasse angehörten, die „normal“, „zivilisiert“ und „überlegen“ sei.

In Deutschland fand die erste Völkerschau 1896 in Berlin statt, deren „Erfolg“ bis Mannheim ausstrahlte, wo man als etablierte Industriestadt solch ein Spektakel nicht missen wollte. Zeitdokumente, die man im Marchivum konsultieren kann, bezeugen den starken Wunsch in Mannheim nach einer eigenen Völkerschau. Tatsächlich war Mannheim stärker in den Kolonialismus eingebunden, als man vielleicht denken würde, da viele Kaufleute in Geschäfte mit den Kolonien verwickelt waren, was die Mannheimer*innen an einer stetig wachsenden Zahl an Produkten aus Übersee, wie Zucker und Kakao spüren konnten. Kuchen und Torten in Konditoreien wurden plötzlich für jedermann erschwinglich.

Im Mannheimer „Abessinier-Dorf“ konnten die Zuschauenden das „authentische“ Leben in Afrika kennenlernen. Man konnte Frauen beobachten, wie sie Gegenstände des alltäglichen Lebens, wie z. B. Matten und Decken herstellten und Männer, die mit Waffen kämpften und für den Lebensunterhalt der Familie sorgten. Besondere Höhepunkte waren eine Hochzeit sowie die Geburt eines Kindes.

Tatsächlich handelte es sich bei den dargestellten Menschen aber um eine Gruppe angestellter Schauspieler der British-Continental Enterprises Ltd., welche durch Europa tourte, um in einem inszenierten Setting das authentische Afrika nachzubilden. Die Gründe, warum sich die Protagonist*innen von Völkerschauen für diese Arbeit engagieren ließen, sind vor allem kommerzieller Natur. Obwohl sie nur einen Bruchteil von dem erhielten, was die Völkerschauen an Geldern einbrachte, stellte das Gehalt eine nicht zu verachtende Einnahmequelle dar. Durch einen Vertrag wurde ihnen außerdem eine ausreichende Versorgung zugesichert, aber die Arbeitsbedingungen variierten je nach Schau. Das ständige Ausgestellt- und Beobachtetsein, Heimweh oder ungewohnte Lebensumstände stellten eine starke psychologische Belastung für die Darstellenden dar.

Fragerunde

Der zweistündige Stadtrundgang endete am Alter an der Kurpfalzbrücke, wo es Raum für weitere Fragen an den Experten Sefa Yeter und Austausch untereinander gab.

Fragerunde am Alter

Hier erzählt Sefa Yeter, wie er seine Arbeit einschätzt und welche Rolle er ihr zuschreibt. Hier beantwortet Sefa Yeter die Frage, welche Bedeutung es hat, konkrete Erinnerungsorte zu besuchen, statt sich z. B. nur in der Schule damit auseinanderzusetzen Hier berichtet Sefa Yeter, wie die bisherige Resonanz auf die postkolonialen Stadtrundgänge war. Hier beantwortet Sefa Yeter die Frage, warum erinnern „im Kleinen“, auf lokaler Ebene so wichtig ist. Hier antwortet Sefa Yeter auf die Frage, wie die Zusammenarbeit mit Schulen derzeit aussieht und was er sich für Zukunft wünscht.

Beim bermuda.funk Rhein-Neckar

Über die Rolle zivilgesellschaftlichen Engagements in der Erinnerungskultur

Der bermuda.funk rhein-Neckar ist ein freies Radio, das seit 1998 besteht und auf der UKW-Frequenz 105,4 MHz in Heidelberg und 89,6 MHz in Mannheim sowie online auf bermudafunk.org zu hören ist.

Freie Radios funktionieren basisdemokratisch, sind gemeinnützig und aufgrund ihrer Selbstfinanzierung durch Mitgliederbeiträge unabhängig. Neben den öffentlich-rechtlichen und kommerziell-privaten Rundfunksendern bilden sie eine weitere Stimme im öffentlichen Raum und darüber hinaus ein wichtiges Organ der bürgerlichen Mitbestimmung. Die Mitwirkung im Freien Radio steht allen Bürger*innen kostenfrei zur Verfügung, um sich weiterzubilden, aber auch um Teil der öffentlichen Kommunikation zu sein. Freie Radios stellen also eine Möglichkeit dar, sich jenseits etablierter, herkömmlicher Medien am öffentlichen Diskurs zu beteiligen.

Die Kooperation mit dem bermuda.funk eröffnete im Workshop eine weitere wichtige Perspektive der Erinnerung: Nicht nur das Lernen und Wissen um Vergangenes, sondern auch die Frage wie man Vergangenes vergegenwärtigt und für andere Menschen zugänglich macht. Einen ganzen Nachmittag lang hat Dr. Christina Gehrlein, hauptamtliche Mitarbeitern beim bermuda.funk, durch die Räumlichkeiten im Alten Volksbad geführt, die Arbeit im Radio erklärt und das Aufnahmestudio gezeigt. Teilnehmende konnten Projekte und Sendung zum Thema Erinnerung und Engagement kennenlernen und anhören. Im Fokus standen beispielhafte Formate wie die Magazin-Sendung „Erinnerung für die Zukunft“ und die Audio-Stadtkarte „Mannheim under construction“, welche zivilgesellschaftliches Engagement in der Stadt sichtbar machen möchte und dafür 2022 den 1. Preis des Mannheimer Demokratiepreis gewonnen hat.

Im Interview erzählt Christina Gehrlein, wie es zur Entstehung der Audio-Stadtkarte kam und worauf sie bei der Entwicklung geachtet hat.

Wissen bewegt? Abschlussreflektion

Abschluss des Workshops war eine Fazitrunde, in der die Teilnehmenden die Eindrücke der vergangengen zwei Tage Revue passieren ließen. Dazu schloss die Gruppe an das Kenntnisbarometer vom Vortag an und konnte feststellen, dass alle ihre Kenntnisse erweitern konnten. Viel wichtiger aber als Zahlen ist die Einsicht, dass es noch viel gibt, was man über Mannheim und seine Vergangenheit lernen kann und dass es sich lohnt, mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt zu laufen.

Weiterführende Links

Das Universitätsarchiv der Uni Mannheim forscht u. a. über verdränte Lehrende und Studierende der Mannheimer Handelshochschule während der NS-Diktatur

Der Arbeitskreis Justiz befasst sich mit der Aufarbeitung der verdrängten Geschichte der Mannheimer NS-Justiz

Der Mannheimer Volker Keller engagiert sich auf vielfältige Weise für eine lebhafte Erinnerungskultur in Mannheim

Das Mannheimer Stadtarchiv MARCHIVUM erinnert mit dem NS-Dokumentationszentrum mahnend an den Nationalsozialismus und seine Opfer

Das Projekt Mannheim Under Construction steht exemplarisch für die journalistisch-aktivistische Arbeit des bermuda.funk und dokumentiert Orte von Teilhabe und Erinnerung in Mannheim

Bildungsreferent, Rassismuskritiker und Empowerment-Trainer Sefa Yeter bietet regelmäßig u. a. in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Kolonialgeschichte Postkoloniale Stadtrundgänge durch Mannheim an

Der Rhein-Neckar-Industriekultur e. V. führt regelmäßig Führung zu (kolonial)-geschichtlichen Themen in Mannheim durch

Mit freundlicher Förderung durch

Kooperierende