Der Grenzgänger

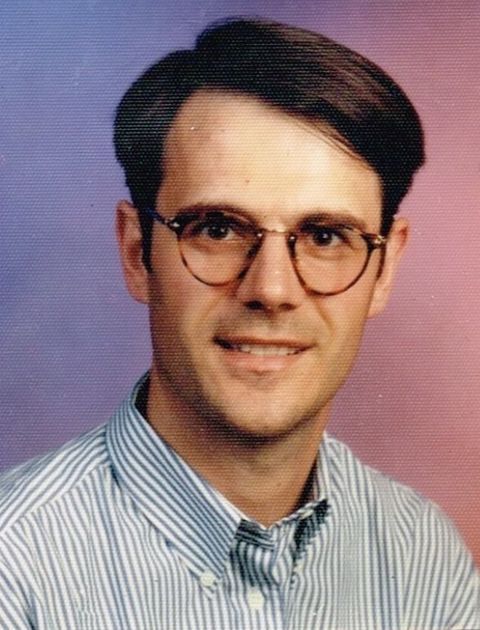

Ob New York, Genf, Florenz, Boston oder nun Oxford – Prof. Bernhard Ebbinghaus, Ph.D., kennt die internationale Wissenschaftslandschaft wie kaum ein anderer. Studiert hat er bis 1988 Soziologie in Mannheim und ist in seiner Karriere immer wieder zu seinen wissenschaftlichen Wurzeln zurückgekehrt. Seit 2017 leitet er an der Oxford University das Department of Social Policy and Intervention – und bleibt auch weiterhin als Forscher mit Mannheim verbunden.

Während des Mauerfalls promovierte er am European University Institute (EUI) in Florenz, während des 11. September 2001 war er Gastprofessor an der University of Wisconsin-Madison. Und so erlebte Bernhard Ebbinghaus das ein oder andere historische Ereignis aus nicht-deutscher Perspektive. Die war für ihn schon immer von besonderer Bedeutung – und das bereits zu einer Zeit, als man in der deutschen Wissenschaft noch kaum international dachte: Bernhard Ebbinghaus schrieb 1988 seine Diplomarbeit auf Englisch, als einer der ersten Mannheimer Studierenden überhaupt – danach auch die Doktorarbeit am EUI und die Habilitationsschrift an der Universität zu Köln, während er bereits am angesehenen Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung arbeitete. Seine englische „Habil“ über Frühverrentung, die 2006 bei Oxford University Press erschien, erhitzte die Gemüter der Kölner Professoren und wurde prompt zum Streitthema allein aufgrund der Sprache, in der sie verfasst war.

Grenzen überschreiten, neue Wege gehen – eine Devise, die sich schon früh in Ebbinghaus‘ wissenschaftlicher Karriere abzeichnete. Während seines Studiums der Soziologie ging er mit einem Fulbright-Stipendium für ein Jahr an die New School for Social Research nach New York City. „Das war eine unbeschreibliche Erfahrung, die meine Entscheidung, in die Wissenschaft zu gehen, sehr gefestigt hat“, erzählt der Soziologie- Professor. Auf sein Diplomstudium folgten viele internationale Stationen und Gastaufenthalte in Europa und den USA, unter anderem an den Universitäten Genf, Harvard und Luxemburg. So viel unterwegs zu sein, hat sich für den erfolgreichen Wissenschaftler ausgezahlt. „Diese Aufenthalte waren nicht nur für meine Forschung wichtig. Sie halfen mir auch, meine Bekanntheit in ausländischen Wissenschaftskreisen zu steigern und ein internationales Netzwerk aufzubauen“, berichtet er.

Auch deshalb nahm seine Alma Mater Ebbinghaus mit Handkuss, als dieser sich an der Universität Mannheim bewarb: Von 2004 bis 2016 hatte er den Lehrstuhl für Makrosoziologie inne, leitete für drei Jahre das Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) und baute die Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS) mit auf. Ein strukturiertes Doktorandenprogramm nach amerikanischem Vorbild – das war damals in Deutschland eine kleine Revolution. Zusammen mit dem späteren Rektor Prof. Dr. Ernst-Ludwig von Thadden war er davon überzeugt, dass dies die Doktorandenausbildung verbessern würde. Die Überzeugungsarbeit hat sich gelohnt. Zehn Jahre lang wurde die GESS von der Exzellenzinitiative gefördert. Aus aller Welt kommen Promovierende und viele von ihnen haben heute Positionen an internationalen Spitzenunis.

Wenn er über seine Zeit an der Uni Mannheim spricht, fällt stets das Wort „Wir“ – obwohl er seit über zwei Jahren Professor in Oxford ist. Kein Wunder: So richtig gegangen ist Ebbinghaus nie. Als Mercator Fellow ist er weiterhin an Forschungsprojekten im Mannheimer Sonderforschungsbereich (SFB) zur Politischen Ökonomie von Reformen und am MZES beteiligt. Das SFB-Projekt dreht sich um die Bereitschaft der Bevölkerung, sozialpolitische Reformen mitzutragen: Gönnen Bürgerinnen und Bürger eine höhere finanzielle Unterstützung eher einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern, einem Langezeitarbeitslosen oder jemandem mit Migrationshintergrund? Ändern sie ihre Einstellung zu Reformen, wenn sie besser über das Vorhaben informiert sind? Solchen Fragen geht er mit seinen Mannheimer Kooperationspartnern auf den Grund. Weitere Schwerpunkte seiner Forschung sind Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand, Arbeitsmarktpolitik, sowie die Privatisierung der Rente – allesamt Themen mit direktem gesellschaftlichem Bezug.

Auch an der Elite-Universität Oxford ist solche Forschung angesagt – hier dreht sich alles um den so genannten „Impact“: Anders als in Deutschland werden britische Forschungsmittel neben den Publikationen auch nach dem Kriterium verteilt, welchen Einfluss die Ergebnisse auf die Gesellschaft haben. „Das ist vielleicht nicht immer der sinnvollste Ansatz, doch die Forschungsbedingungen in Oxford sind hervorragend und auch der Austausch mit der Praxis wird groß geschrieben. Es gibt die Möglichkeit, Kontakte in die obersten politischen Kreise zu knüpfen, und die Forschung ist sehr interdisziplinär“, sagt Ebbinghaus. Als Leiter eines Departments kommt ihm besondere Verantwortung für Lehre und Forschung zu. Dabei hätte er die Stelle fast nicht angenommen: „Ein halbes Jahr vor dem Brexit- Referendum wurde ich nach Oxford berufen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich auf dieses Risiko einlassen soll, doch die Aufgabe dort reizte mich einfach zu sehr.“

25 Prozent der sozialwissenschaftlichen Forschungsgelder in Oxford stammen aus dem EU-Haushalt, für die Universität ist der Brexit deshalb ein Schlag. „Die Auswirkungen auf die Universitäten hat man völlig unterschätzt. Viele Studierende und Forschende in Oxford kommen aus der Europäischen Union dank der EU-Freizügigkeitsregeln. Oxford als globale Forschungsuniversität hat jedoch den Vorteil, international renommiert zu sein. Die Devise lautet: Wir haben die letzten 800 Jahre überlebt, dann schaffen wir das nun auch.“ Angesichts der gegenwärtigen Unsicherheiten sei es jedoch wichtig, gerade mit Europa weiterhin vernetzt zu bleiben. Die Verbindung zu Mannheim hat die Elite-Universität jedenfalls schon mal sicher.

Text: Nadine Diehl / April 2019